mama知っ得!情報

ついに解禁! 乳児用液体ミルクの基礎知識

2018年8月8日に、消費者庁から「乳児用液体ミルク」の販売における規定が発表され、日本での販売が可能になりました。とはいえ、いままでお目にかかる機会がほとんどなかった製品だけに、「名前は聞いたことがあるけれど、詳細まではわからない」「粉ミルクと比べてどんなメリットがあるの?」などの疑問を抱いている方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで今回は、乳児用液体ミルクの基礎知識についてまとめてみました。

液体ミルクって何?

乳児用液体ミルクとは、調乳がいらない乳児用人工乳のことで、新生児から飲ませられる点、常温のまますぐに授乳できる点(海外の製品を例にとると、紙パックから哺乳瓶に注ぐタイプとペットボトルに付属の乳首をつけて授乳するタイプがあります)、そして常温で保存できる点などに特徴があります。粉をはかって、70度以上のお湯で溶いて、人肌まで冷ます…。粉ミルクを扱う際のこうした手間を考えると、とても手軽ですよね。

ちなみに、育児先進国と言われるフィンランドやスウェーデンでは、1970年代から製造・販売されており、人工乳に占める乳幼児用液体ミルクの割合は、フィンランドが約9割、スウェーデンが約5割にものぼるそうです。

なぜ日本では販売されていなかったの?

乳児用の粉ミルクなどを含めた乳製品は、食品衛生法の「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」によって規格基準が決められています。しかし、乳児用液体ミルクについては明確な決まりが定められておらず、国内では液体ミルクを「乳児用」として製造、販売することができませんでした。

乳児用液体ミルクが日本で広く知られるきっかけになったのは、2011年の東日本大震災、そして2016年の熊本地震といった大きな災害。被災地では清潔な水を確保することが難しく、ガスや電気などのライフラインも整っていなかったため、海外から救援物資として届けられた乳児用液体ミルクがとても役に立ったのです。

そうした状況をうけて、市民団体などが国内製造に向け基準を設けるよう要望。2017年には政府の「女性活躍加速のための重点方針」に液体ミルクの普及が明記され、今年8月にようやく乳児用液体ミルクの定義や必要な成分規格等が設定されました。

液体ミルクの主なメリットは?

●育児の負担を軽減できる

なんといっても準備が簡単! 粉ミルクの扱いに慣れていない男性などの育児参加がしやすくなるほか、深夜の授乳にかかる負担もぐんと軽くなります。

●外出時の荷物を減らすことができる

粉ミルクの場合、外出する際には湯冷まし用の水筒や計量スプーン、消毒グッズなどが必要になりますが、乳児用液体ミルクならそうした調乳用グッズは不要。大荷物を持ち歩いたり、電子レンジが使える授乳室を探し回ったりする手間がなくなります。

●災害時の備えとしても活用が可能

粉ミルクのように、清潔な水を確保したり、お湯を沸かしたりする必要がないので、災害時にはとても役に立ちます。また、普段は母乳で授乳しているお母さんでも、災害時にはストレスなどで母乳が止まってしまうリスクがあります。そんなとき、乳児用液体ミルクを備蓄しておけば、強い味方になってくれるでしょう。

液体ミルクのここが気になる!

●安全性は大丈夫?

液体ミルクは無菌状態で容器に充填したり、充填後に滅菌したりする製法のため、粉ミルクよりも衛生的だといわれています。また、液体ミルクの缶とパウチ、紙パックそれぞれのタイプを最大15ヵ月間常温で放置し、大腸菌、サルモネラ属菌などの微生物が検出されるかを調べた日本乳業協会の安全実験でも、すべて陰性の結果が出ました。

ただし、これは開封前のデータで、一度口を付けてしまうと口から入り込んだ細菌がミルクの中で増殖してしまうことも。飲みきれずに残した分は「もったいない」と思わずに捨てるようにしましょう。

●どのくらい保存できるの?

日本乳業協会が厚生労働省に提出した試験データによると、賞味期限は缶とレトルトパックで9ヵ月から1年、紙パックは約半年と試算されています。

●値段はどのくらい?

設備投資や衛生管理などの製造コストがかかるため、アメリカの場合だと液体ミルクの値段は粉ミルクの2倍弱。割高になってしまう点が乳児用液体ミルクのデメリットといえるかもしれません。

液体ミルクに対するみんなの関心度は?

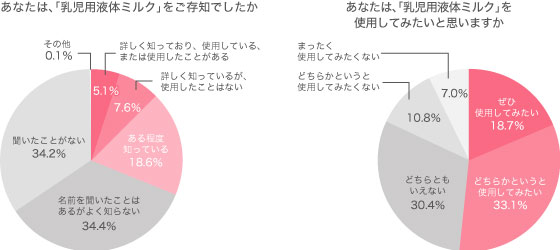

2018年8月31日に江崎グリコ株式会社が、現在授乳中(0~12か月)の子を持つ専業主婦350人、有職ママ350人、父親300人ら計1,000人を対象に「乳児用液体ミルクに関する調査」を実施したところ、乳児用液体ミルクの認知度は3割(31.3%)とかなり低い結果に。

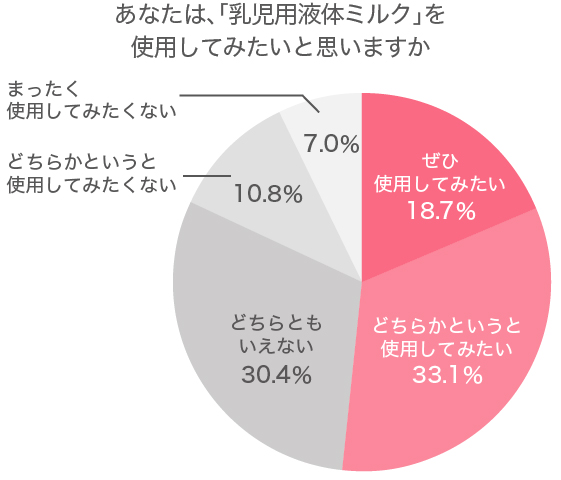

とはいえ、商品情報について提示した後に、「あなたは、乳児用液体ミルクを使用してみたいと思いますか」という質問を投げかけたところ、全体の半数以上(51.8%)が「使用意向あり」と回答しました。特に働きに出ているママ(育休中含む)では約6割(57.1%)が「使用意向あり」と関心度が高いようです。

ここまで、乳児用液体ミルクについて説明してきましたが、各メーカーが実際に製造・販売を行うまでには、製造ラインの確保や安全面での研究・実験などが必要。店頭に並ぶのは2019年以降だと言われています。 それまでは、自分のライフスタイルを振り返りながら、「毎日の生活にどう取り入れるか?」を考えてみるのもいいかもしれませんね。

【出典・参考】

・厚生労働省「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部改正について」

・厚生労働省資料「乳児用液体ミルクについて」

・厚生労働省薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会配付資料「乳児用液体ミルク(仮称)についての報告」

・厚生労働省薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会配付資料「乳幼児を対象とする調製液状乳(仮称)について」

・乳児用液体ミルクプロジェクト「乳児用液体ミルクについて」

・江崎グリコ株式会社「乳児用液体ミルクに関する調査」